De l’avis de certains de nos interlocuteurs, le non-respect des lois est en partie dû à la corruption qui gangrène la société. « J’ai été surpris par un agent de police alors que j’étais en pleine conversation téléphonique au volant. J’ai dû négocier avec lui pour qu’il accepte de prendre 2000 F CFA. Dans le cas contraire, je devais payer 10 000 F CFA à la Préfecture de police », avoue ce chauffeur sous le sceau de l’anonymat. En effet, ce mauvais arrangement, plusieurs de ces fautifs, le préfèrent afin de ne pas payer cher.

Racket

D’autres estiment que les policiers en font trop dans les contrôles sur cette interdiction de l’usage du téléphone au volant. « La dernière fois, il a suffi pour le policier de me voir avec des écouteurs à l’oreille pour arrêter mon véhicule. Pourtant je n’étais pas en communication », explique Bamba Ali. Mais le policier lui a pris 2 000 F CFA, après de longues minutes de négociation. Interrogée à ce propos, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) confirme qu’elle reçoit effectivement des plaintes sur ces cas de racket. C’est une infraction assimilée à la corruption. « Lorsqu’un requérant nous saisit sur ces cas, nous le dirigeons vers l’Unité de lutte contre le racket », a précisé notre interlocutrice. Et certains requérants leur font un retour pour dire qu’ils ont été satisfaits.

Sanctions prévues

Rappelons que la loi numéro 980 du 10 octobre 2012 portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun indique, en son article 9, que les contrevenants sont punis d’une amende de 15 000 F CFA à 100 000 F CFA. Quant aux propriétaires ou personnes ayant la responsabilité des lieux publics ou des transports en commun, ils doivent indiquer par des signalisations apparentes l’interdiction de fumer. Ils sont également tenus de veiller à l’observation des règles d’interdiction de fumer ou prendre des mesures nécessaires pour dissuader le public de fumer. Dans le cas contraire, selon l’article 10, ils sont punis d’une amende de 50 000 FCFA à 250 000 FCFA.

Dès l’adoption, le 18 octobre 2013, du décret interdisant l’usage du téléphone au volant, des dispositions ont été prises pour l’appliquer. C’est dans ce cadre que la Police spéciale de la Sécurité routière (PSSR) mène, depuis quelques années, des opérations à travers la ville d’Abidjan. A l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, elle a initié des opérations de sensibilisation des automobilistes et motocyclistes pour les exhorter à éviter certains comportements afin que des drames ne surviennent pas pendant ce grand évènement sportif. Il s’agit notamment de l’usage du téléphone au volant, ainsi que l’alcool, l’excès de vitesse, la conduite en cas de fatigue. Mais les opérations du PSSR restent sporadiques et limitées à des périmètres donnés, de sorte qu’elles ne contribuent pas à lutter efficacement contre le phénomène.

Des actions sporadiques sans effets notables

Par ailleurs, le dispositif de vidéo-verbalisation, relatif « à l’excès de vitesse, l’usage du téléphone et le non port de la ceinture de sécurité » n’est opérationnel que sur les grands axes d’Abidjan et depuis le 10 janvier, sur l’autoroute du Nord, considérée comme un axe routier hautement accidentogène. Qu’en est-il des voies publiques au sein des communes, qui ne disposent pas de vidéo et sur lesquelles, le trafic est souvent élevé ? Dans ces rues, les chauffeurs de taxis communaux, roulant toujours à vive allure, sont fréquemment accrochés à leur téléphone, courant ainsi le risque de provoquer des accidents.

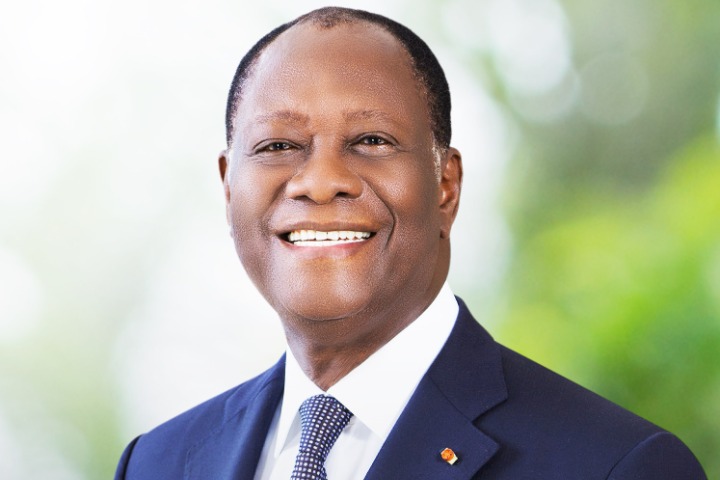

« Les remontrances qui leur sont souvent faites par les passagers, suscitent de chaudes discussions, toutes aussi susceptibles de déconcentrer le chauffeur et conduire ainsi à des accidents », explique Ouattara Ibrahim, agent retraité de la Sotra habitant à Treichville, qui a déjà été témoin de ces faits. Et c’est aussi l’une des raisons justifiant l’aménagement, désordonné et souvent hors normes, de dos d’âne, sur presque toutes les rues de Treichville par les habitants.

Au total, il apparaît qu’une dizaine d’années après l’adoption de la loi, les Ivoiriens continuent d’utiliser le téléphone au volant. Idem pour la loi interdisant de fumer en public. Des personnes continuent de fumer dans les maquis, les buvettes, les gares, selon des témoignages recueillis.

Diomandé Karamoko